Réforme des tribunaux de commerce : Expérimentation des tribunaux des activités économiques et contribution pour la justice économique

Le Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024, publié en fin d’année, marque une étape importante dans la réforme des tribunaux de commerce en France. Cette réforme, inscrite dans une logique de modernisation de la justice économique, introduit notamment l’expérimentation d’une « contribution pour la justice économique » mais également d’autres mesures destinées à améliorer le fonctionnement des juridictions commerciales.

.Un contexte de réforme globale des tribunaux de commerce

Face à la hausse des dossiers complexes et à l’engorgement des tribunaux de commerce, le législateur a cherché à renforcer l’efficience et l’accessibilité des juridictions économiques.

Le décret s’inscrit dans un ensemble de mesures destinées à :

- Absorber certaines compétences des tribunaux judiciaires (concrètement, le tribunal des activités économiques est désormais compétent pour traiter les procédures collectives concernant les agriculteurs, les professions libérales, les sociétés civiles et les associations à l’exception des professions juridiques).

- Promouvoir les modes alternatifs de résolution des litiges (MARL).

- Améliorer la gestion budgétaire de la justice économique : la mise en place de la contribution pour la justice économique répond à cet objectif en impliquant financièrement les parties ayant des capacités contributives importantes.

Les douze tribunaux de commerce ayant opté pour l’expérimentation des Tribunaux des Activités Économiques (TAE) sont : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

.L’instauration de la contribution pour la justice économique

Le volet phare de cette réforme est l’introduction, à titre expérimental, d’une contribution financière imposée à la partie demanderesse pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques. Cette contribution repose sur le principe d’une participation financière différenciée selon les ressources et la situation des parties.

En application de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le décret fixe le barème pour cette contribution financière.

La contribution pour la justice économique est due par l’auteur de la demande initiale (personne physique ou morale de droit privé employant plus de 250 salariés), lorsque la valeur totale de ses prétentions est supérieure à un montant de 50 000 euros.

Les objectifs de la contribution :

- Responsabiliser les acteurs économiques : les grandes entreprises sont appelées à contribuer davantage au financement de la justice qu’elles sollicitent.

- Encourager les solutions amiables : les parties sont incitées à explorer des alternatives telles que la médiation ou la conciliation pour éviter des procédures longues et coûteuses.

- Rééquilibrer le financement de la justice économique : la contribution offre une nouvelle ressource aux juridictions, tout en limitant l’impact sur les petites entreprises ou les justiciables modestes.

.Les critères d’application de la contribution pour la justice économique

1. Les seuils de déclenchement

La contribution pour la justice économique varie selon le statut et la capacité financière des demandeurs, qu’ils soient des personnes morales ou physiques.

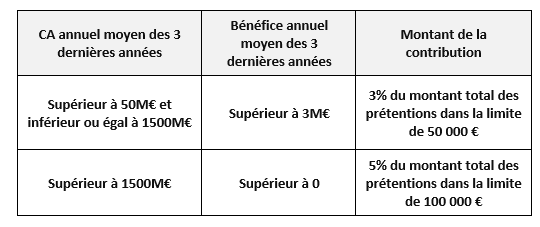

Pour les personnes morales :

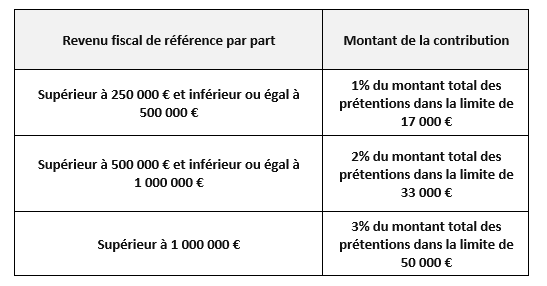

Pour les personnes physiques :

Exemptions communes :

- Les demandes d’ouvertures de procédures collectives (liquidation, redressement, sauvegarde).

- Les recours dans le cadre de modes amiables de résolution des différends.

- Les actions introduites par l’État, les collectivités territoriales, des organismes publics ou les personnes physiques ou morales de droit privé employant moins de 250 salariés.

2. Les modalités pratiques d’application de la contribution pour la justice économique

La procédure prévoit une série d’étapes pour garantir la transparence et permettre au demandeur de régulariser sa situation avant toute sanction.

Avant la première audience, le greffe informe le demandeur du montant exact de la contribution.

En cas de défaut de règlement de la contribution, l’irrecevabilité de la demande est encourue.

3. Le remboursement de la contribution pour la justice économique

Certaines situations prévoient le remboursement de la contribution versée en cas de :

- Désistement : si le demandeur retire sa demande avant la première audience, le montant de la contribution est restitué.

- Transaction : en cas de règlement amiable mettant fin au litige, le remboursement peut être obtenu.

- Prise en charge au titre des dépens d’instance : la contribution pour la justice économique peut être mise à la charge de la partie succombante.

4. Les impacts attendus de la contribution pour la justice économique

L’instauration de cette contribution vise à :

- Assurer l’équité financière dans l’accès aux juridictions économiques.

- Limiter les abus procéduraux.

- Améliorer le financement des tribunaux.

- Développer les MARL.

Conclusion – Un tournant pour la justice commerciale ?

La réforme des tribunaux de commerce, portée par le Décret n° 2024-1225 et d’autres dispositions législatives, vise à moderniser une institution essentielle pour le tissu économique français.

L’instauration de la contribution pour la justice économique, en particulier à destination des personnes morales, a pour but de consolider le financement de la justice économique.

Toutefois, cette réforme soulève des interrogations légitimes quant à ses implications pratiques et à son impact sur les justiciables.

En effet, si son objectif est d’assurer un fonctionnement efficace de la justice, il reste à espérer que cette contribution ne produise pas l’effet inverse, en créant des inégalités entre les demandeurs, en rallongeant les délais d’obtention des décisions de justice et en rendant la justice moins accessible.

Une attention particulière devra être portée à l’application de cette réforme afin de garantir un équilibre entre financement, accessibilité et efficience et ainsi éviter qu’elle ne devienne un frein à l’accès à une justice équitable et rapide pour tous.

Une évaluation à venir permettra certainement de tirer un premier bilan des effets de cette réforme, tant sur l’efficacité des tribunaux que sur l’accès à la justice pour tous les acteurs économiques.

Maître Nathan HAGGIAG

Pluralité de cautions : comment éviter un effet « boule de neige » en cas de nullité de l’un des engagements de caution ?

Peut-on contourner l’interdépendance des contrats prévue par l’article 1186 du code civil ?

Comment apprécier la proportionnalité d'un engagement de caution ?

Une caution peut elle être appelée après la date limite de son engagement ?